El destino de las personas no es siempre el que creemos planear desde un principio. Ann era una niña rica que desde pequeña había sentido la llamada de la vida religiosa pero el Señor le tenía deparada una existencia muy distinta antes de asumir el camino de la clausura.

Cuando Ann Russell Miller nació el 30 de octubre de 1928, fue toda una alegría para los Russell, una rica familia de San Francisco. Su padre, Donald J. Russell, presidía la compañía del Ferrocarril del Pacífico Sur.

Él y su esposa, Louise Herring Russell, eran una pareja muy devota que le transmitieron a Ann su amor a Dios. La muerte prematura de su hermana Donna oscureció la felicidad de una juventud llena de lujos y privilegios.

Ann acudió a las escuelas más prestigiosas del país y se convirtió en una guapa y rica heredera. Su estatus la llevó a disfrutar de la vida, sin olvidar su devoción. Ya entonces era una mujer muy devota que empezó a madurar en su interior la idea de abrazar la vida religiosa.

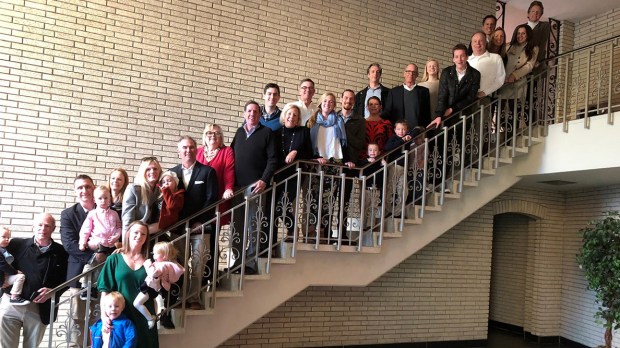

Pero esa decisión tuvo que aparcarla muchos años pues el amor de un hombre llegó cuando era una joven de veinte años. Richard Miller era un prometedor empresario que llegó a ser vicepresidente de la Pacific Gas and Electric con el que formó una extensa familia de cinco hijos y cinco hijas.

Richard y Ann eran una pareja compenetrada, que se amaron y respetaron y compartieron algo muy importante, su fe. Ambos eran devotos católicos que acudían a misa y bromeaban siempre con el hecho de terminar sus días en un convento cuando uno de los dos falleciera.

Los Miller eran en una familia muy conocida en San Francisco. Vivían en una espléndida mansión de nueve habitaciones con vistas a la bahía donde Ann cuidó de sus hijos y estuvo vinculada a más de una veintena de asociaciones benéficas, algunas relacionadas con la Iglesia. Ann acudía a misa y mantenía viva su fe.

Lo que no era incompatible con disfrutar de la vida como ella hizo. Tenía una energía desbordada que la llevó a disfrutar de magníficas fiestas, de viajes por medio mundo, siempre acompañada de sus muchos amigos y de un sacerdote, para poder oír misa cada día, estuviera donde estuviera. Nadó en hermosos parajes y vestía ropa de los más lujosos diseñadores del momento. Disfrutaba jugando a las cartas y fumaba.

Ann Miller Russell tenía una vida intensa, aprovechó su situación privilegiada para cuidar de sus hijos, ayudar a los demás, descubrir el mundo y disfrutar de lujos y fiestas. Nadie podía imaginar que alguien con tantos amigos, con quienes le encantaba charlar, exprimir la vida al máximo, terminaría sus días en uno de los lugares más sobrios y silenciosos del mundo.

Muchos años después, su marido enfermó de cáncer y falleció en 1984. Ann tenía entonces cincuenta y seis años y sintió que una etapa de su vida había terminado. Como ella misma reflexionó, había dedicado dos tercios de su vida a los demás, ahora quería dedicar el tiempo que el quedaba a Dios.

Ann pasó los siguientes años meditando la decisión que dejó perplejos a sus hijos quienes nunca pensaron que los comentarios que hicieron años antes sus padres acerca de ingresar en un convento el que quedara viudo eran una promesa real. Pero Ann ya había tomado una decisión.

Una decisión tomada muchos años antes y que había apartado durante décadas. Los años siguientes puso todas las cosas en orden, vendió algunas de sus propiedades y dejó que sus hijos se repartieran los muchos recuerdos que se agolpaban en la mansión en la que habían vivido como una gran familia.

En 1989, en su sesenta y un cumpleaños, Ann Russell Miller celebró una fiesta multitudinaria en el Hotel Hilton de San Francisco, a la que acudieron unas ochocientas personas. Vestida con sus mejores galas y con una corona de flores en la cabeza, Ann se ató un globo de helio en una mano en el que estaba escrito “aquí estoy”. Así, todos sus amigos pudieron despedirse de la mujer que estaba a punto de dar un paso muy importante en su vida.

Al día siguiente, tomó un avión hasta Illinois para ingresar en el convento de las Hermanas de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Situado en la localidad de Des Plaines, donde se convirtió en la hermana Mary Joseph. Junto a las otras hermanas, Mary Joseph dedicó su vida a Dios. Vestía un hábito marrón y unas sencillas sandalias y dormía en una tabla de madera con un fino colchón encima. Allí permaneció aislada del mundo, solamente podía recibir visitas a través de una reja de metal, hasta que se falleció a los noventa y dos años el 5 de junio de 2021.

Atrás dejó una vida de lujos, de fiestas, de diversión, dedicando sus treinta y dos últimos años a la oración. Ann Miller se convertía en la hermana Mary Joseph, convencida de su decisión, una decisión que había tomado en su corazón muchos años antes.